Googleドキュメントの目次作成手法

この記事では、Google Docsに目次をつける方法について解説します。Google Docs の目次とは、大きなセクションや章との区別を行うもので、全体の順序が一目でわかるようにするためのものです。しかし、どのようにすればその目次を作成できるのかという点まで詳しくご説明されます。

まずはじめに、google ドキュメント 目次作り方について基本的な手順を紹介します。そして実際に作成した目のスタイル変更方法をご案内。また、新しい項目を追加する際の具体的な手続きもお教えし、全てが自動的に更新される訳です。

さらには、目次の調整やカスタマイズについても触れることで、一歩進むガイドとなる情報を提供します。最終的には、これらの基本的なルーチンを経由して、効果的なgoogle docs 目次の作成が可能となるでしょう。

上記の内容は全てにわたる記事の核心であるので、それに着目した理解でご対応いただければと思います。

Googleドキュメントにおける目次の役割と重要性

目次は文章の構造を明確にはっきりさせ、一見した時に全体的なコンテンツの流れが把握できるようにします。Google docs 目次があると、プロジェクト内の情報を迅速に検索したり、特定箇所へスムーズにジャンプしたりしやすく、大きな助かりとなります。

google ドキュメント 目次 作り方により作成された目次は自動的に更新されます。つまり、新規にセクションや章を追加した場合でも、それらが自動的に目次の枠組み内に入ることが可能です。これにより、いつも最新の情報を常に確認しながら効率よく仕事することができます。

重要な点にはgoogle docs 目次を使用するユーザーの視野が広がるという点があります。Google docsでの作業が複数の人々によって同期されて行われる場合でも、簡単に全体的な状況を把握することが可能となります。特に大規模なプロジェクトでは非常に効果的です。

また、プロジェクトのステージごとに自然に進化する情報をわかりやすく提供することができます。これは主制作者のビジョンと意図、あるいは内容に関わる重要な转折点などを明確にするのに役立ちます。

以上の理由からgoogle docs 目次作り方を活用することで、作業効率が大幅に向上しストレス軽減にもつながります。これによりチームの生産性が上げられ、品質が高いものへの仕上げが可能となります。

目次作成の基本的な手順:「挿入メニュー」から「目次」へのアクセス

Google Docsで効果的に組織化した知識を提供するためにはgoogle docs 目次が非常に便利です。それは情報の構造と見出し階層を視覚的かつ一覧として表示する方法であり、情報をスムーズに見つけ出すことを可能にします。

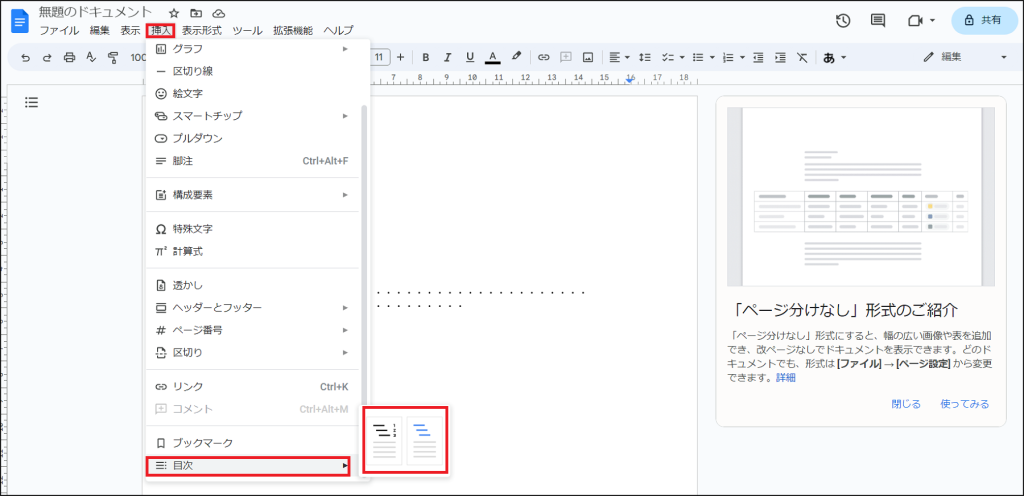

まずは、Google Docsのウィンドウ上で「挿入メニュー」を探して開くことが重要です。クリックすることで、様々な要素インサート機能が開きます。その中の「目次」選択項目を使って具体的な目次構築を行います。

そして、自動生成されるgoogle ドキュメント 目次に従って、情報を一続きに整理することができるでしょう。Google Docsの独自システムで効率良く内容を把握するためには必ずと言っていいほどこのプロセスが有用です。これを一度理解すると、情報探索の時間とストレスが相当削減されます。

これからの組織化された情報を提供する際にもgoogle docs 目次を使用すれば、読みやすさだけでなく見つけやすさにも対応することができます。そのため、学術的なノーテーキングからプロジェクトの進行まで多岐に渡るシーンで活用可能です。

自動生成された目次を表示する方法と効果

Google Docsの目次作成手法の中で、特に注目すべき事項は「自動生成された目次」の表示です。この機能により、ユーザーは時間と労力を節約しながらも、文書中に一見散らばる情報を組織化・集約することができます。

Google Docs 目次作り方: 自動的な目次作成

まず、文章内で「ヘッダ」をインサートします。これは段落のタイトルや小項を表すための特別な形で、Google Docsはこれらのヘッダ情報を自動的に読み取り、それらを目次の項目として表示してくれます。例えば、「1 節」以下に「節」を挿入するなどすることで、段階的に組織化された目次が自動的に作成されます。

ただし、この自動的な生成機能は全てのヘッダを使用し、適切に使用されていないもの(タイトル内のスペースや記号などを含む等)でも正確に反応しなくなる可能性があります。なので、google docs 目次の準備前には、必要な情報を適確にコード化することを確認してください。

それでも、「Google Docs 目次作り方」において重要なのは、自動生成された目次に表示される項目が理解しやすい形で視覚的に提示されることです。これにより全ての読み手が一見散らばる複雑な情報構造を理解するための窓口を得るので、全体的な内容把握や特定情報を迅速に探す際に役立つことができます。

自動生成された目次は、内容の効果的な読み取りとレビューのために非常に有用であるという点で特に強力です。これはプロジェクトチームのメンバーが、共通の理解基準に基づき情報共有を行うための一助となります。「google ドキュメント 目次」を利用することで組織化した情報を容易に共有することができる結果、全体の生産性が向上し、誤解を防ぐことができます。

以上のような自動生成された目次の機能と利用法について理解すると、「Google Docsの目次作成手法**」は時間を節約し、情報管理としての生産性を大幅に向上させることができます。そのため「google docs 読みやすく見やすい目次を作る」という観点からも非常に重要となります。

目次のスタイル変更:カスタマイズのステップとその適用方法

Googleドキュメントを利用する際、重要な情報を一元化し容易に捜索できるように「目次」機能を使用する事が多いでしょう。google docs 目次をどのようにしてカスタマイズすれば良いかという点については知的部分を多く抱えるかもしれません。そこで、具体的な作業流れとその対応ステップをご提案致します。

まずgoogle ドキュメント 目次作り方を利用した後、「書式」タブの開くという初歩的な手技から始めます。これがカスタマイズ開始となる第一歩です。「目次のスタイルの編集」という項目を操作することで、文字のフォントやサイズ、背景色に至るまで、見た目に応じた設定を行えます。

これらの調整は「更新」ボタンを通じて適用されるため、各カスタムしたパラメータが一気にデプロイされます。こうして個々のスタイルを自作し、独自に目次をデザインすることができますよ。また、「項目の順序変更」も可能で、テキストの移動や更新によって効果的に表現されるため、ドキュメント全体の見栄えと使用する便利性が向上いたします。

このようなカスタマイズは具体的な手順を踏むことで、より鮮度高い目次の作成を心地良く体験することができます。特に初回には、各ボタンやタブの機能理解から詳細設定まで確実に行うことが求められます。こういったガイドラインの提供は具体的でわかりやすい方法でGoogleドキュメントでの目次作りに取り組むための強力な助けとなります。

最後になりますが、このプロセスを理解し効果的に行えれば、Googleドキュメントにおける情報検索や組織化の一助となるだけでなく、全体の使いやすさも向上させるでしょう。それによりより良い業務効率をお得にすることができるはずなので、ぜひこれらカスタマイズのステップと適用方法へ取り組んでみてください。

新しい項目を目次に追加するための手順:セクションや章の作成と見出しスタイルの設定

Google Docs の目次を作成する際、新しい項目を効果的かつ適切に目次に取り込もうとする場合、まず重要なステップは新たに「セクション」や「章」を作成することです。各段層が表紙のようになり、コンテンツの組織化に役立つこれらの要素を含めることで、ドキュメント全体の体系性を保ったうえで、見出しを階層的に管理することが可能となります。

まず、「Google ドキュメント 目次 作り方」における「セクション」「章」などの作成開始から始めます。新しい文ブロック(テキストを書いたエリア)を作りごち、その上より深い内容がある場合は、その下に新たなブロックを見出しスタイルで設定します。これにより該当する見続きは自動的に目次に反映され、構造的な観点からの読みやすさが得られます。

そして、これらの「見出し スタイル」をどのように設定を行うかについて説明します。「書式タブ」を開いた後、そこに表示される 「目次スタイルの編集」に移ると、見出しスタイルの種類やその見た目(例えば:フォントの大きさ、色など)をカスタムすることが可能です。この設定の適用は「更新」ボタンを選択することにより実行され、結果は直ちに表示されます。このため、適切な視覚的な表現と階層的な構成が提供され、Google Docsでの情報管理に対するより良い体験を体感することができます。

これらの手順を踏むことで、Google Docs 内の目次作成において新たな項目を自然且つ効果的に取り込むことが可能となります。それぞれのステップは、適切な情報組織と理解を得ることに大いに寄与するため、Google Docs 目次の構築において重要であるでしょう。

目次内のテキストの順序調整とその影響

Google ドキュメントの目次の効果的な作成には順序の調整が重要です。**Google docs 必ずしも自動的に項目や節の順序を反映していたり更新していなかったということは、適切な順風向きが得られなかった可能性があります。

まず、目次内のテキストの順序を調整する方法を考えます,google ドキュメント 目次 作り方の手順から何処かに変わりありません。特定の項目や節をドラッグ&ドロップしたり直接ソートすることで順序を変えられます。これは簡単に言えば、google docs内のテキストの物理的な位置変更を通じて体験されます。

この調整がいかなる影響にもたらすのでしょうか。まず見やすい情報配列が確保されると理解されるでしょう。つまり、情報を自然な流れで提供することが可能です。ユーザーは各部分に関連する情報を見つける際の困難を感じる割合を減らしますし、これがまたgoogle docs 目次の有用さと連動していると言えるでしょう。

逆に混乱を引き起こす可能性もあるかもしれません。この変更が既に目次の自動生成機能に反映されていない場合や、頻繁で予期せぬものだと感じてしまうかもしれません。これは特に新しいユーザーにはリスクがありますが、時間をかけてその理解を深め、google docs 目次の作成手法を適応すると、これら全て対応することが可能です。

しかし根本的な問題として、目次の見直しが頻繁であると誤った情報に影響されることも考えられます。たとえば一部の改変が目次の順序から漏れ落ちてしまったり、不意により特定の項目を置き換えるなど、そのような混乱は見過ごせません。

まとめると、google docs の目次内のテキストの順序調整には慎重さが必要です。適切な順序が保たれていることは内容の理解度に影響を与えますが、一方で頻繁な変更や乱雑な修正により誤情報などが生じることもある可能性も理解しておくべきでしょう。

これら全てを踏まえて効果的な目次の作成方法を探ると、Google ドキュメントでの作業全体のパフォーマンス向上に繋がるかもしれません。それでもまだ迷う場合は、特定の文書内のプロジェクトやページについて特に注意を払って見直すことが重要となります。

また、Googleドキュメント自体内で提供する多くの機能を効果的に利用することで、全ての課題に対処しやすくすることが可能です。目次だけでなく他の多くのツールも同様の考え方に基づいており、より深く理解すると高パフォーマンスな業務環境を実現することが可能となります。

最後になりますが、「google docs 目次の作り方」など、これらは全てGoogle ドキュメント独自の特性や機能の一部となっており、使いこなせば多くの効果を得られます。しかし一方で誤解しがちな点が多く存在しています。そのため常に注意を払い、最良の結果に向けた探索と挑戦を心掛けましょう

ドキュメント全体での書式設定カスタマイズ:フォント、サイズ、色等への注目点

Google Docsにおける目の前だけではなく、全てのコンテンツに対してフォント、大きさ、色などの形態的な調整を行うことで、Google Docs ドキュメント 目次には不可欠な視覚的な統制と構造を加えることができます。それは独自のスタイルに合わせる上で有用で、そのためにはドキュメント全体に均一性を持たせること、そして目的に合う情報が見やすい状態になっていることが重要です。

最初にフォントについてですが、選べるものはいくつかありますが、一般的には「Arial」や「Times New Roman」が人気を博します。これらの中でも「Arial」は全体のバランス感覚を持たせやすく、読みやすさを考慮する際によく使用されます。一方、「Times New Roman」はよりクラシック的なイメージを出すため、アカデミックなスパンでよく見られます。

次にサイズに関して、一般的には「12pt」が基準とされますが、文の密度から読みやすさまでのバランスを探ることをお勧めします。大半の場合、タイトルや目次の項目は少し大きいサイズ(例えば「16ptまたは18pt」)で表示すると視認性が向上し、コンテンツ全体の構造を分かりやすく捉えることができるでしょう。

最後に色について、Google Docsにはテーマカラーを使用することができますが、特に目次や重要なポイントを強調するためにはこれらをユニークなカラーコンビネーションで表示することが考えられます。これにより、重要な節または項目が一目置けるようになり、ドキュメント全体に視覚的な焦点を当てられることにつながります。

これらの設定はGoogle Docs ドキュメント 目次作成の際にも重要ですが、内容の読みやすさも忘れずに調整することが大切です。適切なフォント、サイズ、色を選ぶことで、見込みがある情報を効果的に利用し、全体的な表現を引き立てることが可能となります。

これらの設定を行えば行うほど、情報がより美しく並べられることで、Google Docs ドキュメント 目次作成における視覚的効果も高まります。

最終確認と目次の完了:「更新」選択の最終ステップ

Googleドキュメント 目次を作成し、見出しを適切に設定した後、それぞれの項目が目次へ自動的に取り込まれたか確かめることが重要です。ここでの最後の手順は、「更新」を選択することで完成します。

利用者自身がgoogle docs 目次の見込みや形式が満足するものであることを確認し、全ての文節が適切に認識されていることを念頭に置いて「更新」をクリックします。これにより、google ドキュメント 目次 作り方における最終的な調整が実現され、内容の更新に対応する目次の構築が完了となります。

Googleドキュメント内の情報を効果的に管理し、読みやすさ向上のための目次作成は非常に重要です。そのため、これらの一連の過程を終えて「更新」を選択することで、完成した目次全体が適切に機能することを確認することが大切です。これにより、Googleドキュメントを使いこなしやすくなり、さらにワークフローの効率化にも繋がります。

以上の步骤を行ってから、「google docs 目次」や「google ドキュメント 目次 作り方」といったプロセスを経由し、最終的にはコンテンツと目次の両方に適切な統一感を提供することで作業効率は飛躍的に向上します。また、更新時には細かい変更が含まれる場合には再度「更新」を検討することがオススメです。

まとめ

Google ドキュメントでの目次の作り方は、効率的な情報組織と管理のために重要です。まず、「挿入メニュー」を探して「google docs 目次」を選びます。これにより、自動的に生成される目次が表示され、スループットの向上が見られます。

その後、「google ドキュメント 目次 作り方」の詳細は変更するため、「書式」タブを開き、そして「目のスタイルの編集」を行って見た目に合わせたカスタマイズが可能です。全て更新することで、新しい設定となると自動的に反映されます。

追加に、目次への項目を更新するには、既存のセクションや章を作成した後で、「見出し」スタイルの適用が必要です。このタイミングで、適切な位置に新たな情報が自動的に挿入されます。また、ドキュメント内のテキストの移動や変更により順序を特定で変更することも可能となります。

最後に、目次設定のカスタマイズとその更新は、「書式」タブから始まります。ここでの必要な設定(例:フォント、サイズ、色等)を探し出して「更新」を選択することで適用することができます。

これらのステップを理解した上で適切に取り組むことで、効果的なGoogle ドキュメントの目次作成を行うことができます。具体的な手順が提供されているため、深い学習や理解の為のガイドにもなります。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。

関連ブログ記事